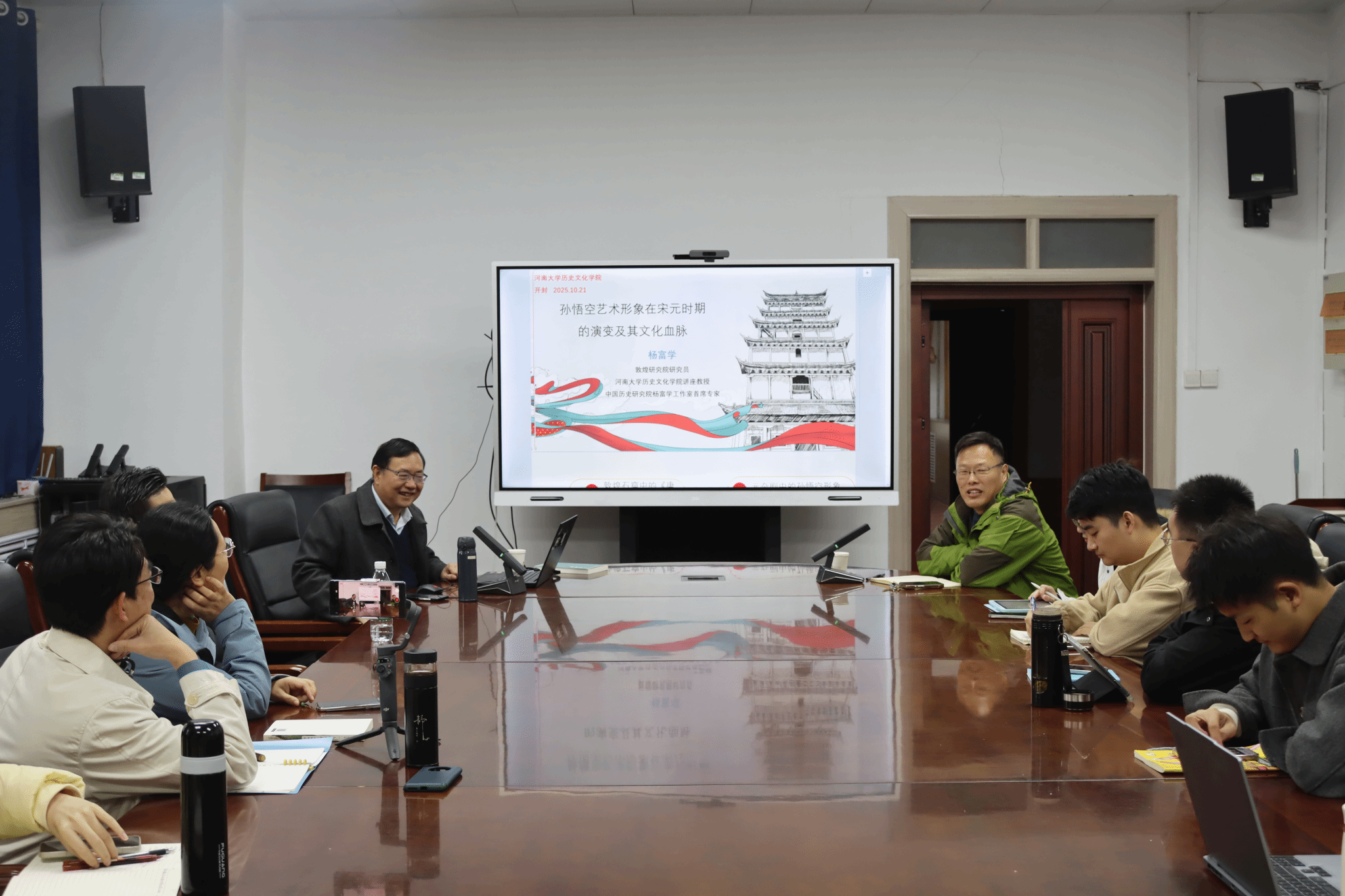

10月21日上午,敦煌研究院研究员杨富学受邀在鱼虾蟹骰宝-经典骰子游戏玩法 & 规则介绍

三楼报告厅作题为《孙悟空艺术形象在宋元时期的演变及其文化血脉》的讲座。本场讲座由鱼虾蟹骰宝-经典骰子游戏玩法 & 规则介绍

齐德舜教授主持。

杨富学在讲座伊始点明学界此前误将《唐僧取经图》称作《玄奘取经图》,混淆传说与历史的做法是不可取的;同时批驳了学界多将其年代判定为西夏的观点。他提出敦煌壁画《唐僧取经图》均为元代遗存、非西夏的观点,并从多维度举证:其一,西夏“尚红贱绿”,元代阿尔泰民族“尚蓝绿”,与榆林窟供养人壁画“官员着绿衣”细节契合;其二,西夏统治时敦煌荒无人烟、莫高窟遭掩埋,西夏无力开凿新窟;其三,壁画中烧酒酿造场景的技术元代才出现;其四,壁画中的西夏文,可由元朝多西夏人任高官、或主持建窟解释。这些证据确定《唐僧取经图》为元代作品,为孙悟空艺术形象演变研究奠定基础。随后,杨富学聚焦孙悟空艺术形象从宋金到元明的演变,通过对照话本、杂剧、洞窟壁画等载体,揭示其关键转变:宋金时期,孙悟空为“白衣秀才”形象,身着白衣、持伞甚至戴东坡巾,仅略带猴相,且在取经图中是可有可无的角色,部分场景仅以“唐僧+马”代表取经团队;元代时形象发生根本转变,杨景贤《西游记杂剧》将其塑造成“猴头人身、手执生金棍”,兼具野性与诙谐的英雄气质,虽仍是配角却有“主角转换”特征,与宋金“矮小跟随”形象反差鲜明;此外,杂剧中孙悟空由丑角扮演,非反派,而是以幽默、不守规矩的形象成为突破传统的符号,为明代《西游记》“齐天大圣”形象奠定基础。杨富学最后探寻孙悟空艺术形象的血脉源头,在梳理学界主流观点时提出独到见解:他对陈寅恪、季羡林等学者“孙悟空形象融合印度《罗摩衍那》神猴哈里曼与中国神话‘无支祁’特征”的观点持批判态度,并进一步补充,认为孙悟空形象更体现元代多元文化交融特质,是“印度文化基因+中国传统文化+元代多民族文化”共同作用的结果。

讲座尾声,杨富学与同学亲切互动并耐心答疑,同时表示石窟研究需重视中外交流、中华传统及民族历史文化,否则田野考古与石窟考古皆会流于单纯的遗物收集与阐释,为后续的学术研究明晰了方向、提供了切实思路。